Arquivo para ‘cinema’ tag

Coração Louco

Nenhuma surpresa aguarda o espectador no filme “Coração Louco”. A trama segue o seu curso com a certeza das águas de um rio cujo percurso está definido desde a nascente. De fato, poucas variantes existem para a história de um músico decadente que se consome no álcool e interpreta os seus antigos sucessos em bares de terceira categoria. Nesse mundo onde a autodestruição parece ser um estigma só a esperada interferência de uma mulher pode alterar o rumo da história. E é bem assim que as coisas se passam na vida do músico Bad Blake (Jeff Bridges) que, em meio a um processo autodestrutivo regado a muito álcool, encontra a ajuda da jornalista Jean (Maggie Gyllenhaal).

Nenhuma surpresa aguarda o espectador no filme “Coração Louco”. A trama segue o seu curso com a certeza das águas de um rio cujo percurso está definido desde a nascente. De fato, poucas variantes existem para a história de um músico decadente que se consome no álcool e interpreta os seus antigos sucessos em bares de terceira categoria. Nesse mundo onde a autodestruição parece ser um estigma só a esperada interferência de uma mulher pode alterar o rumo da história. E é bem assim que as coisas se passam na vida do músico Bad Blake (Jeff Bridges) que, em meio a um processo autodestrutivo regado a muito álcool, encontra a ajuda da jornalista Jean (Maggie Gyllenhaal).

Em nenhum momento o diretor Scoot Cooper demonstra ter intencionado fazer outra coisa que não narrar linearmente a trajetória de Bad. Pode-se até mesmo afirmar que o filme utiliza – e por atacado – clichês de produções anteriores, variando sobre um mesmo tema.

Depois dessas digressões vale perguntar sobre os fatores que conferem força ao filme e a razão pela qual Jeff Bridges foi agraciado com o Oscar de melhor ator por esse trabalho.

Em primeiro lugar vale lembrar que “Coração Louco” em nenhum momento pretende ser maior do que é. O filme não inova, não conta algo inusitado e tem pouca ação. A todo tempo tem-se em primeiro plano Bad Blake, preenchendo a tela com a sua decadência e as inúmeras garrafas de bebida que consome. O que faz “Coração Louco” diferente é o fato de ser um filme de diretor, calcado na excelência das atuações dos atores. Jeff Bridges está de fato perfeito no papel de Bad Blake, uma das mais imponentes interpretações da sua carreira. Por outro lado, Maggie Gyllenhaal ganha a simpatia do público com seu imenso charme e a forma como Jean se dispõe a compreender o drama vivido por Bad Blake. É Jean quem funciona como alavanca a Bad apontando a ele, com enorme simplicidade e quase sem palavras, o caminho que deve seguir.

Além da atuação dos protagonistas “Coração Louco” se destaca pelo seu excelente roteiro musical. O country casa-se à perfeição com Bad Blake que encontra nas letras das músicas a válvula para expressar, tão bem quanto visualmente, a dimensão da sua tragédia. A musicalidade de Bad demonstra que afinal ele não é um homem qualquer, é acima de tudo um sujeito sensível que se desgarrou, assumindo uma trajetória de erros irreversíveis. Como em outras histórias, também Bad tem um filho que abandonou em criança e com ele quer se reconciliar. Mas é tarde, muito tarde, daí que só o amor de Jean e a música podem salvá-lo.

O filme se completa com as atuações de Colin Farrel no papel de Tommy, um famoso cantor que interpreta as músicas de Bad e de Robert Duvall como Wayne, o amigo de Bad que o resgata em situações limítrofes de alcoolismo.

“Corações Loucos” não chega a ser um grande filme, mas funciona como painel para estupendas atuações. Drama humano de grande intensidade empresta à temática à qual se filia um jeito novo de ser que o destaca de filmes do mesmo gênero. Vale a pena ver Jeff Brigdes no papal do cantor Bad Blake que rendeu a ele o almejado Oscar em sua carreira.

O filme “Coração Louco” já existe em DVD, com lançamento previsto para o mês de junho.

Paroles, Paroles

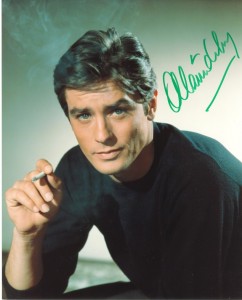

Aquela voz masculina que se ouve ao fundo da canção “Paroles, Paroles”, interpretada pela cantora Dalida, você sabe de quem é? Não? Olhe, a voz pertence ao ator francês Alain Delon.

Numa propaganda veiculada, tempos atrás, se dizia: o tempo passa, o tempo voa. Pois é, o tempo passa, o tempo voa. Acontece a todo mundo envelhecer, aconteceu também a Alain Delon que agora anda pelos 75 anos de idade.

Numa propaganda veiculada, tempos atrás, se dizia: o tempo passa, o tempo voa. Pois é, o tempo passa, o tempo voa. Acontece a todo mundo envelhecer, aconteceu também a Alain Delon que agora anda pelos 75 anos de idade.

O Alain Delon? Pois é, ele mesmo. O cara era proprietário de uma beleza incomum, lembra-se? Foi protaganista de filmes importantes, símbolo sexual nas décadas de 60 e 70, trabalhou com diretores de peso, foi casado com Romy Schneider e Natalie Delon. Fez o diabo por mundo afora até entrar aqui em casa hoje por meio de uma foto tirada ontem, durante a sua participação num programa de TV em Cannes.

E daí? Daí que não são justas as rugas no rosto e os cabelos brancos. Não no Alain Delon. Para ele deveriam ter aberto alguma exceção porque o Delon a que nos habituamos é o de “O Sol por Testemunha”, “ O Leopardo” e outros filmes.

Não que o atual Delon não esteja bem, pelo amor de Deus, não se trata disso. É que ele estava melhor no papel de ícone, no qual, aliás, continua vivo nas memórias. Então - parece estranho dizer - a verdade é que talvez seja melhor não entrar em contato com fotos recentes para que nas nossas lembranças permaneçam, intocadas, apenas as imagens do passado. Não é assim com Brigitte Bardot? Quem vai a Búzios e passa pela estátua da atriz francesa na calçada, sentada, vigiando o mar, de qual Brigitte exatamente se lembra? A de ontem? A de hoje?

Num de seus livros o escritor argentino Julio Cortázar inclui um conto cujo título é “A noite de Mantequilla”. A narrativa se dá em torno da luta entre o argentino Carlito Monzón, então campeão mundial dos médios, e José Mantequilla Nápoles. A luta foi realizada em Paris – fevereiro de 1974 – com a vitória de Monzón no sétimo round. Alain Delon foi o promotor do evento e Cortázar refere-se à arena montada pelo ator para a realização da luta.

A observação anterior prende-se a um leque de informações sobre um ícone do cinema do século 20. Mas, o tempo passa, o tempo voa, não perdoa ninguém, corrói ícones, destrói aparências até que, finalmente, reduz tudo a pó. É pena. Ainda bem que o cinema guarda, intactas, cenas do passado que subitamente se convertem em presente.Trata-se de um dos milagres da chamada grande arte, dos poucos meios de que dispomos para enganar a passagem do tempo.

Viva o cinema! Vivas aos ícones que preencheram e preenchem as lacunas da nossa imaginação! Eles são eternos, não envelhecem, nunca morrem, podemos revê-los a qualquer momento, na maioria das vezes na intimidade das salas de nossas casas. Basta um clique no controle remoto. Pronto: a fantasia suplanta a realidade e nos enche de esperança sobre a eternidade.

Avatar

Não fui aos cinemas para assistir ao filme do diretor James Cameron de quem guardo ótima impressão desde “Titanic”. Confesso que fui um pouco influenciado por críticas negativas a “Avatar”, grande parte delas contrárias ao que se considerou excesso de utilização de recursos tecnológicos. Não seria, essa a opinião, cinema integral e esse também parece ter sido o julgamento dos responsáveis pelo Oscar: ”Avatar” não foi agraciado com os prêmios mais significativos na grande festa do cinema norte-americano.

Por outro lado, tive algum receio de ver “Avatar”, justamente por ser um filme em 3D e requerer o uso de óculos especiais. Li que muita gente queixou-se de dor de cabeça após assistir ao filme e temi pela minha sempre inseparável enxaqueca.

![]() Depois de tantos óbices acabei me rendendo à versão de “Avatar”, em blu-ray, que acaba de chegar ao mercado. O que posso dizer é que foram mais de duas horas de verdadeiro encantamento. Acredito piamente quando Cameron relata que escreveu o roteiro pensando em histórias que leu quando criança. Entre outras inúmeras qualidades, “Avatar” tem um enredo que busca não transgredir as regras das fábulas infantis. Não importa que se tenha acusado o enredo por ser “tradicional”; diria que é mesmo tradicional e de propósito porque ao inventar o mundo de Pandora o diretor não pode prescindir da única experiência que afinal possuímos: a humana. É por isso que em vários momentos o filme parece reportar-se a pequenas partes de histórias tantas vezes contadas, beirando por vezes clichês como aquele da luta final entre o “mocinho e o bandido”, duelo improvável em meio a uma guerra do futuro, mas a gosto das nossas memórias nas quais o bem deve ombrear-se com o mal.

Depois de tantos óbices acabei me rendendo à versão de “Avatar”, em blu-ray, que acaba de chegar ao mercado. O que posso dizer é que foram mais de duas horas de verdadeiro encantamento. Acredito piamente quando Cameron relata que escreveu o roteiro pensando em histórias que leu quando criança. Entre outras inúmeras qualidades, “Avatar” tem um enredo que busca não transgredir as regras das fábulas infantis. Não importa que se tenha acusado o enredo por ser “tradicional”; diria que é mesmo tradicional e de propósito porque ao inventar o mundo de Pandora o diretor não pode prescindir da única experiência que afinal possuímos: a humana. É por isso que em vários momentos o filme parece reportar-se a pequenas partes de histórias tantas vezes contadas, beirando por vezes clichês como aquele da luta final entre o “mocinho e o bandido”, duelo improvável em meio a uma guerra do futuro, mas a gosto das nossas memórias nas quais o bem deve ombrear-se com o mal.

Entretanto, falar sobre o enredo – aliás, perfeito e tantas vezes comovente sem ser apelativo – representa demorar-se demais num dos aspectos do filme. O importante é que o enredo se apóia num cenário virtual de grande beleza plástica. Não por acaso uma das personagens do filme é a Dra. Grace Augustine, uma botânica vivida por Sigourney Weaver, veterana em filmes de ficção. É ela a responsável pelo projeto Avatar que visa a interação dos humanos com os nativos de Pandora, os Na’vi. Para isso, é feita a mistura do DNA humano com o dos nativos, surgindo avatares - mentalmente comandados pelos humanos que cederam os seus DNAs. Esses novos seres circularão no mundo de Pandora, todo ele feito de uma natureza exuberante que a todo instante atrairá a atenção da pesquisadora interessada em compreender a ligação entre os nativos e o ambiente em que vivem.

É partindo de tais premissas que se desenvolve a ação na qual um ex-fuzileiro naval (Jake Sully vivido por Sam Worthington) tem seu avatar enviado para fazer contato com os Na’vi de modo a convencê-los a deixar o lugar onde vivem para que recursos minerais de interesse dos humanos sejam explorados. É através de Jake que os espectadores entram em contato com o mundo dos Na’vi e passam a compreender a força das ligações deles com a natureza. Magia, animais e vegetais estranhos, divindades e um mundo de beleza incomparável surgem aos nossos olhos. É a esse mundo maravilhoso que os humanos querem tomar, por bem ou por mal. De nada valerão os valores transcendentais dos Na’vi diante dos avanços tecnológicos trazidos a Pandora para subjugá-los. Entretanto, nem tudo estará perdido: Jake não foi trazido a Pandora por acaso, há entre ele e os deuses uma ligação maior que definirá a trama do filme.

Cabe acrescentar a essas notas rapidíssimas que não pretendem figurar como crítica do filme, a riqueza de detalhes trabalhados por James Cameron: Pandora é um mundo imaginário que se sustenta; os Na’vi têm muito do modo de ser e crenças de civilizações antigas que se aperfeiçoaram com o passar do tempo; as florestas virtuais criadas por computadores obedecem à lógica da vida, ultrapassando em muito a exuberância das florestas tropicais que conhecemos, abrigando um tipo de força desconhecida, mas intensa; a tecnologia utilizada pelos seres humanos em Pandora é possível; o filme divulga - e não subliminarmente - a mensagem do perigo que representa a destruição da natureza pelo homem.

Se você não viu “Avatar” e não quer saber de 3D não deixe de assistir à versão em blu-ray. Ela parecerá bem melhor se a sua televisão for uma dessas modernas full-HD.

As novas histórias de medo

Meu tio-avô era um sujeito espigado e muito falante. Vinha ele das beiradas do Estado de Minas que percorreu em lombo de cavalo. Mais que cavaleiro, meu tio-avô assemelhava-se a um tropeiro.

Homens assim vivem noutra dimensão, numa região de serras, campos e matas. Eles dormem nas beiras das estradas poeirentas, isso quando não se aboletam num cômodo qualquer da casa de um fazendeiro amigo. Nesse mundo vigoram relações fortes, sejam de amizade ou ódios que jamais cessam. Em meio a encontros e desencontros existe sempre o revólver na cintura ou bem guardado num surrado embornal. Pode acontecer que a arma de fogo permaneça quieta durante muito tempo ou nunca seja usada. Entretanto, o que importa é o fato de ela estar presente, fazer parte de um leque de possibilidades dentre as quais a morte surge como variante bastante lógica.

Homens da estirpe do meu tio-avô viram de tudo e trazem consigo um tipo de sabedoria que só a experiência pode conferir. Tal sabedoria se revela através de intermináveis histórias que contam, muitas delas de arrepiar os cabelos.

Quando menino, ouvi muitos casos de medo contados pelo meu tio-avô. Tinha ele o dom do contador de histórias nato cujas inflexões de voz e ritmos de narrativas guardam a surpresa para o final, prendendo os ouvintes com idas e vindas, como se faz nas novelas de hoje. Foi assim que me inteirei, desde pequeno, a respeito do sobrenatural e fui iniciado nas agruras do gênero fantástico, sem me dar conta de que avançava num caminho sem volta.

O fato é que nunca mais abandonei as histórias de medo. Das narrativas de meu tio-avô parti para os contos fantásticos, lendo Poe, Maupassant e tantos outros. Paralelamente, vieram os filmes de horror como os estrelados por Bela Lugosi, Boris Karloff, Peter Cushing, isso para ficar só nos mais antigos.

Com tal histórico pessoal e alguma vivência no gênero sinto-me bem à vontade para reclamar das atuais tendências adotadas pelos criadores de histórias de horror. Deixando de lado os que produzem boa literatura de horror – Stephen King e Clive Baker são dois deles – o que se encontra é uma nova forma de narrativas, mais idílicas nas quais tradicionais seres do mal se dão os desfrute de parecerem bonzinhos. Creio que os livros “Lua Nova” e “Crepúsculo” com os respectivos filmes que se fizeram sobre eles ilustrem bem a nova forma de terror que, aliás, nada têm a ver com as verdadeiras histórias de medo.

Quanto aos filmes atualmente produzidos destaque-se o abuso de efeitos especiais cuja intenção é colorir as telas com sangue e conferir grandiosidade aos sustos. A rapidez com que seres humanos se transformam em lobisomens, vampiros e outros seres, o modo como lutam entre si utilizando artes marciais, tudo isso dificilmente se enquadra nas premissas que conferem qualidade ao gênero fantástico.

De meu tio-avô não se pode dizer que tivesse ilustração. As histórias que contava vinham de gerações anteriores e continham o genuíno molho dos verdadeiros contos de horror. Parece-me que esse “molho” se perdeu com o tempo, dando origem a uma nova forma de horror que, na verdade não convence. Infelizmente o horror deturpado atualmente corre solto por aí privando os não iniciados no gênero fantástico de emoções insubstituíveis.

Morte em Veneza

Nesses tempos de produções rápidas e licenciamento do que é profundo e capaz de convulsionar o espírito, “Morte em Veneza”, do escritor alemão Thomas Mann, é livro para se ler e meditar.

“Morte em Veneza”, publicado em 1912, é um diálogo com a beleza e suas terríveis implicações. Trata-se da história de um escritor austríaco, Gustav Von Aschenbach, que vai a Veneza para descansar e vê-se atraído pela beleza incomum do jovem polonês, Tadzio, que ali passa férias com a sua família. Que não se pense em pedofilia ou numa simples narrativa sobre atração sexual: o que está em jogo é a ligação de Von Aschenbach com a beleza em seu estado mais puro, a busca do escritor pela forma exata que talvez não consiga atingir em sua arte.

A relação entre Von Aschenbach e Tadzio não chega a existir, na verdade entre os dois não há troca de uma única palavra. Gera-se um conflito à distância que se reflete sobre a alma de Von Aschenbach, cada vez mais torturada pela presença do belo. É nesse ponto que a perfeição absoluta do texto e a beleza em estado puro se confundem: ambos se revelam inatingíveis para o escritor, daí ele mergulhar numa crise profunda e sem remédio.

A trama se passa em Veneza, no período em que a cidade sofre com uma epidemia de cólera asiática. A simbologia envolvendo a beleza e a degradação está em todos os planos da narrativa: aqui uma cidade maravilhosa sob o influxo da peste; ali um velho que se maquia para parecer novo e estar entre os jovens e o próprio Von Aschenbach que pinta os cabelos, mudando o seu visual numa tentativa esdrúxula de tornar-se algo mais próximo de Tadzio.

“Morte em Veneza” é um livro profundo e que admite inúmeras leituras, bem além deste esboço levíssimo e rápido. A obra serviu ao diretor italiano Luchino Visconti para a realização de um filme com o mesmo nome. No papel de Von Aschenbach está o ator Dick Bogarde; Tadzio é representado por Björn Andrésen; e a sempre maravilhosa Silvana Mangano faz a mãe de Tadzio.

Visconti abusa de primeiros planos nos quais a tela é preenchida pelo rosto de Dick Bogard, no filme um músico e não um escritor. São as expressões faciais do ator que nos introduzem no drama da atração irresistível de Von Aschenbach por Tadzio. Muitos são os momentos em que a imagem torna as palavras desnecessárias. É dentro de um clima circundado pela beleza de Veneza que se desenvolve a desestruturação de Von Aschenbach. A previsível tragédia desenrola-se lentamente, nutrindo-se de pequenas coisas que se somam e atuam sobre o espírito frágil do compositor.

Vale a pena ler Thomas Mann e ver o filme de Visconti que recebeu prêmios nos anos de 1971 e 72. “Morte em Veneza”, do Prêmio Nobel Thomas Mann, pode ser encontrado nas livrarias em traduções para o português do Brasil e de Portugal. O filme do diretor Luchino Visconti existe em DVD e, vez por outra, é reapresentado na televisão.

O novo Sherlock Holmes

Se você estiver em Londres, tomar o metrô e descer na estação de Baker Street, provavelmente encontrará, em plena rua, algum homem alto, fantasiado de Sherlock Holmes: casaco de inverness, boné estilo caçador, cachimbo em curva, compondo a tradicional imagem do detetive criado pelo escritor Conan Doyle. Na verdade esse personagem estará ali para convidá-lo para uma foto juntos, naturalmente cobrando por isso.

O Sherlock Holmes vivido por Robert Downey Jr. rompe com a tradição cinematográfica dos Sherlocks a que estamos habituados. Não há nada de convencional no novo Sherlock que não tem nenhum pudor em emprestar o ritmo frenético do modo de ser do século XXI à personagem ambientada na Londres de fins do século XIX e inícios do século XX. Na verdade, a nova personagem parece confundir-se muito com o ator, Robert Downey, por natureza inquieto e para quem o tempo parece sempre a esgotar-se.

A dose de futuro aplicada a Sherlock Holmes confere a ele aspectos da modernidade que não pode ser encontrada nas narrativas de Doyle. O novo Sherlock amplia características do original, levando-as a um paroxismo aventureiro que pareceria deslocado na época em que a personagem foi criada. A prática do boxe, o manejo da esgrima e a agilidade tornam-se superlativas no novo Sherlock, detetive que alia seus fenomenais dotes dedutivos, arrogância e conhecimentos incomuns em várias áreas do conhecimento a crises existenciais, mormente entre um caso e outro, quando não está trabalhando.

Renovado, também, está o Dr. Watson, médico companheiro de Sherlock, anteriormente apresentado como biógrafo do detetive e homem algo inexpressivo. O Watson vivido por Jude Law deixa para trás arquétipos anteriores da personagem. Se mantém a aura de ex-combatente no Afeganistão, transformou-se num ágil protagonista que luta ao lado de Sherlock, ainda que contra a sua própria vontade. O novo Dr. Watson é um homem em permanente crise de identidade: quer se casar, afastar-se de Sherlock, mas é traído pela sua preocupação com o amigo e pelo chamado de aventuras ao qual não consegue resistir. É a sina dos homens de ação que cobra a Watson a sua participação nos crimes que Sherlock procura desvendar.

A trama de “Sherlock Holmes” é linear. As idas e vindas da trama ficam por conta do mistério que cabe a Sherlock desvendar. O vilão é Lord Blackwood (Mark Strong) um mestre de ocultismo que tem planos de dominar a Inglaterra e o mundo. São as suas diabruras que desafiam a lógica de Holmes. Blackwood serve-se de uma auxiliar, Irene Adler (Rachel McAdams), ladra e amor antigo de Holmes. O filme ganha muito com efeitos especiais que conferem maior dramaticidade à ação.

Sherlock Holmes é um bom filme, atendendo ao que dele se espera: diversão e distração com uma boa história. Se não chega a empolgar, tem o mérito de renovar as narrativas cinematográficas de histórias de detetives. Da forma em que foi engendrado, o filme se presta à continuidade: um novo detetive está na praça, com características marcantes e capazes de atrair o grande público. Se assim acontecer será revivida a trajetória de Connan Doyle, sempre a publicar novas histórias do detetive que criou até se cansar e matá-lo em 04/11/1911, após uma luta feroz com um de seus inimigos. Na época os protestos de leitores contra Doyle por matar Holmes foram tantos, tão violentos, que ele se viu obrigado a ressuscitar a personagem. Sherlock Holmes reapareceu em 1913 em nova aventura, sempre morando em sua casa, no número 211B da Baker Street, de onde, pelo jeito, nunca se mudará, saindo ocasionalmente para viver novas aventuras.

Bastardos Inglórios

O diretor Quentin Tarantino é, antes de tudo, um mestre da narrativa. O seu filme “Pulp Fiction” continua sendo uma aula cinematográfica sobre a arte de contar histórias, desenvolvendo-se no mais genuíno estilo dos grandes romancistas.

Em acordo com esse retrospecto não se pode dizer que Tarantino nos surpreende com o seu mais recente filme, “Bastardos Inglórios”. É preciso lembrar que o maior fantasma dos criadores está na necessidade não só inovar como renovar-se. Por essa razão tantas vezes encontramos os chamados escritores de um só livro, aqueles que após a repercussão de uma obra não conseguem repetir o feito. Descontem-se da afirmação anterior os casos em que novas produções, ainda que boas, infelizmente não superam as expectativas do público.

Tarantino não padece desse mal. Para ele a criação surge como universo amplo no qual todo experimentalismo é possível. Com essa concepção filmou “Bastardos Inglórios”. O filme é dividido em cinco histórias cujo fio condutor é o embate entre nazistas aos judeus, tendo como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Mas é justamente aí que Tarantino inova: ele trata o seu tema como obra exclusivamente de ficção, sendo que em nenhum momento tenta ser coerente com a história real.

É importante frisar que o diretor jamais pretende navegar nas águas da história, repetindo a abordagem usada em outros filmes sobre o holocausto. De fato, Tarantino não fez um filme de denúncia e jamais teve a intenção de mortificar a platéia com cenas de sofrimento de um povo perseguido. Acima do fato histórico e suas conotações está a ficção e nela situa-se o universo no qual Tarantino trabalha.

Quentin Tarantino toma emprestado a um dos maiores traumas experimentados pela humanidade apenas o contexto em que aconteceu e é absolutamente infiel aos fatos reais que o cercaram. Sob seu comando nomes como os de Hitler, Goebbels e Goering não passam de figuras dentro de um processo ficcional cujos destinos em nenhum momento se ligam aos das personagens reais que atuaram na Grande Guerra. Dentro desse contexto as peripécias da trama e mesmo o seu desfecho tornam-se imprevisíveis ao expectador dado pertencerem unicamente à imaginação e desejo do criador.

“Bastardos Inglórios” não é um filme sobre a violência do grande conflito mundial. Antes, trata-se de uma trama na qual o elemento mais forte é a sequência brilhante de diálogos entre as personagens. Há mais tensão na situação entre um inglês disfarçado de nazista e o nazista que o identifica que na ação do grupo de soldados de origem judaica, chefiados pelo incrível tenente Aldo – personificado por Brad Pitt -, conhecidos por torturar e matar soldados alemães.

Há quem tenha visto no filme de Tarantino a intenção de mostrar vingança dos judeus contra os nazistas. Nada mais absurdo. A seu modo o diretor expõe as fraquezas humanas de alemães e judeus mostrando-os capazes dos mesmos delitos cujas proporções dependem de quem dispõe de mais força e poder. A catedral do nazismo é mostrada em sua imperfeição e loucura através de um Hitler fanatizado por fatos menores que o genocídio que se pratica diariamente. Goebbels nada mais é que um aspirante de cineasta que produz filmes para sua glória pessoal e para que Hitler aprove.

Nesse mundo de vaidades, intrigas, violências, medos, perseguições, racismo e fanatismo, ninguém escapa porque o homem é um ser imperfeito e engaja-se em ações que permitam a ele dar vazão aos seus instintos.

Num filme de tal dimensão destaque-se o trabalho dos atores e a produção impecável. Brad Pitt está bem como o tenente Aldo Raine no comando dos judeus que matam nazistas. Mas o grande papel fica por conta do coronel nazista Hans Landa, interpretado por Cristoph Walts que persegue e localiza judeus. O irretocável Landa desde o início nos propõe a direção de suas ações : ele nos avisa que seu mérito é não pensar como alemão e sim como os judeus, daí o seu faro para encontrá-los onde quer que se escondam.

“Bastardos inglórios” é um filme sobre cinema e no cinema se resolve. Consegue isso em dois planos: no universo da ficção trabalhada e nas cenas finais da trama engendrada por Quentin Tarantino.

Ingmar Bergman

Seis esposas e nove filhos talvez seja muito para um homem qualquer. Ocorre que Ingmar Bergman nunca foi um homem qualquer. Por isso, ao morrer em 2007, deixou ordens expressas para que seus bens não fossem divididos, fato que certamente ocasionaria problemas. Ao invés disso, determinou que os bens fossem a leilão e o dinheiro dividido entre seus familiares.

O concorrido leilão aconteceu em Estocolmo. Leiloaram-se fotos, cadeiras, livros, jogos de xadrez, enfim todos os pertences de Bergman incluindo-se a casa na ilha de Faro onde ele passava seus aniversários. O resultado foi surpreendente arrecadando-se valores muito superiores aos inicialmente estimados: a maquete de madeira de um teatro foi vendida por 150.000 dólares; uma foto de Bergman junto com o compositor Stravinsky alcançou a cifra de 3800 dólares.

Não deixa de ser interessante o fato de pessoas almejarem ter algo que pertenceu ao grande cineasta e dramaturgo sueco. É como se cada um brigasse por ficar com um pedaço dele para mantê-lo vivo em suas memórias. Idolatria profunda e sentimental.

Ora, mas se Bergman continua vivo nos vários filmes que nos deixou. Ele está no complexo “Persona”, em “Cenas de um casamento”, em “Morangos Silvestres”, em “O Ovo da Serpente”, em “Fanny e Alexander” e em tantos outros filmes que ainda hoje nos dizem tanto.

O primeiro filme de Bergman a que assisti foi “A Fonte da Donzela”, não me lembro quando (o filme é de 1959). A atmosfera densa da trama impressionou-me de tal modo que ainda hoje, passados muitos anos, posso reconstituir as emoções sugeridas pelo filme. Há muito de solenidade na história que se passa no século XIV, na qual pastores de cabra estupram uma donzela e são acolhidos pelo pai dela em sua casa. A forma como o pai os recebe, a constatação de que são os assassinos da filha e o ritual a que obedece antes de fazer justiça com as próprias mãos é inesquecível. Tudo isso numa produção simples na qual violência, vingança e necessidade de redenção estão presentes.

Cada época tem as suas referências e os seus grandes nomes. Serve de consolo à rotina de cada dia saber que em algum lugar existe alguém pensando por nós, produzindo por nós, desafiando a mesmice por nós. Bergman foi um desses ícones de uma época na qual pontuou como reserva de inteligência num mundo sempre propenso à danação.

Acontece com a arte a dupla inferência de ser produzida pelo homem e interferir nas consciências e destinos do próprio homem. Ela nos devolve a racionalidade quando a estupidez humana converte a realidade em algo irracional. A arte nos seduz e faz-nos clamar pela vida quando o desespero nos convida a abandoná-la. A observação de um quadro de Picasso pode mudar o destino de um homem, sugerindo a ele algo além daquilo que a sua imaginação poderia construir. Daí ser a arte também um refúgio ao qual recorremos nas situações extremas quando nada parece valer nada e a vida carece de sentido.

Ingmar Bergman foi um artífice da grande arte. Ele expôs em profundidade nas telas as nossas almas, permitindo-nos observá-las. Em seus filmes Bergman redesenhou a natureza das suas personagens, mostrando-as como extensões de nós mesmos com nossas aspirações e imperfeições.

Entretanto, Bergman se foi e a notícia do leilão de seus pertences causa nostalgia. Existe algo de terrível nessa dispersão dos seus pertences como se a última vontade do cineasta fosse a de apagar traços de sua existência física.

Penso que quando o último comprador levar para casa o último objeto que pertenceu a Bergman ele terá finalmente desaparecido por completo. A partir daí sobreviverá apenas a arte com a qual ele impregnou os seus filmes. O nome disso é sublimação.

O Solista

Joe Wright, o diretor de “O Solista” (The Soloist) apoiou-se na música de Beethoven para conferir grandeza à loucura de Nathanael Ayers, interpretado por Jamie Foxx. As lindas cenas aéreas da cidade de Los Angeles são exibidas ao ritmo das músicas do compositor alemão.

Não é a primeira vez que o cinema utiliza como ingredientes a genialidade musical e a loucura, compondo personagens que nos transferem uma tremenda sensação de desperdício de talento. É como se Deus ensinasse a um homem como voar para logo depois cortar as suas asas, deixando-o incompleto e perdido num labirinto mental do qual jamais poderá sair.

E é bem isso o que acontece a Ayers, talentoso jovem músico que chega a frequentar a prestigiosa escola de Juilliard, de Nova York, mas que não completa o curso porque é esquizofrênico. A partir daí Ayers passa a viver nas ruas, entre mendigos, eventualmente tocando violino e violoncelo.

Robert Downey Jr. interpreta o colunista Steve Lopez, do jornal Los Angeles Times, que casualmente encontra-se com Ayers e vê nele a chance de publicar boas matérias. É Steve Lopez quem narra a história do seu relacionamento com Ayers. Ao narrador em primeira pessoa compete conduzir o espectador na investigação do passado de Ayers recompondo o mundo da sua infância e o longo processo que culmina no aparecimento da esquizofrenia. Para isso, Lopez segue Ayers interessando-se cada vez mais por ele. Entre os dois estabelece-se a forma de relação possível entre um jornalista em busca de assunto e um esquizofrênico nem sempre conectado à realidade.

O grande erro de Lopez reside nas suas infrutíferas tentativas de “normalizar” Ayers como se ao amigo esquizofrênico pudesse ser devolvida a razão. Ayers se liga afetivamente a Lopez, mas não pode satisfazer às expectativas do novo amigo que o quer morando num quarto limpo e estudando música: os velhos fantasmas que habitam a consciência de Ayers continuam ativos pronunciando-se repetidamente nos momentos mais estressantes. Essa a razão pela qual fracassa um recital de Ayers para um público seleto que se reúne para vê-lo: Ayers entra no palco, mas é impedido pelas mesmas vozes que o atormentaram no passado, levando-o a um comportamento colérico e violento que encerra a apresentação mesmo antes de seu início.

Ayers não pode ser curado. A Lopez resta o meio termo entre ajudar o músico e aproveitar-se dele para se promover em sua profissão.

Há quem tenha achado “O Solista” um filme maravilhoso. De fato, há beleza e sensibilidade na trama conduzida por Joe Wright. É emocionante a cena em que Lopez dá a Ayers um violoncelo e ele começa a tocar uma música de Beethoven, debaixo de um viaduto e concorrendo com a ruído dos carros que passam. São também interessantes os recursos narrativos utilizados por Wright que desliza da narração em primeira pessoa de Lopez para situações do passado de Ayers, exibidas em flash back.

Entretanto, há no filme algo que não convence, algo de superfície que não chega a se interiorizar. Se Donwney Jr. está bem como Lopez o mesmo não se pode dizer de Foxx como Ayers. A atuação de Foxx é tecnicamente perfeita, irrepreensível, porém com alguns altos e baixos no tocante ao seu envolvimento com a personagem que interpreta. Foxx talvez não seja um ator de primeira escolha para interpretar um esquizofrênico e isso diz tudo.

“O Solista” leva o espectador, em muitos momentos, a achar que assiste a um grande filme. Entretanto, essa impressão se desvanece principalmente quando o diretor se empenha em “situar” Ayers dentro do mundo sórdido das ruas cheias de mendigos ou no abrigo onde vivem deficientes mentais. A tentativa de impactar o espectador com uma realidade à qual não está habituado e o contraste entre a sensibilidade e a sordidez dos meios frequentados por Ayers não fogem aos clichês comumente utilizados em obras do gênero.

Ayers e Lopez são personagens reais que Wright levou para a tela, talvez exagerando em sua tentativa de reprodução da realidade. Nem sempre o mundo real e a própria realidade se afinam por inteiro com a sétima arte, exigindo dos diretores de filmes algum esforço extra de imaginação para que fatos cotidianos não contaminem demais o aspecto ficcional do cinema.

Infeliz e no escuro

Convenhamos: Bruce Willis é “o cara”. Bonito, sensual, perfeito nos papéis que representa no cinema. A série de filmes “Duro de Matar”, estrelada por ele, arrastou milhares de pessoas para as salas de exibição. Mas Bruce é ator talhado para filmes em que o bandido que ele representa é um bom sujeito ou naqueles em que sua personagem é envolvida por um grande mistério como em “Os Sete Macacos” e “O Sexto Sentido”.

Bruce Willis está conosco desde os tempos da série televisiva “A Gata e o Rato”. Foi casado com a atriz Demi Moore e ganhou muito dinheiro. Ele tem até uma estrela na Calçada da Fama. Convenhamos: uma cara assim, com essa bola toda, só pode ser realizado e muito feliz. Sua vida deve ser uma espécie de sonho do qual é difícil acordar. A coisa toda deve ser tão boa que justifica a pergunta: você não gostaria de ser um cara como Bruce Willis ou pelo menos de ter uma vida com a dele?

Pois acredite: dias atrás Bruce Willis, que acaba de se casar, veio a público e declarou:

- Eu passei os últimos dez anos da minha vida solteiro, e a maior parte do tempo infeliz, num lugar escuro.

Quem? O Bruce Willis disse isso? Deve ser piada dele, o cara simplesmente tem tuuuudo. Só pode ser coisa de ator, dirão. Vai ver ele estava com o saco cheio dos repórteres e disse qualquer coisa bombástica para se livrar deles. Paparazzi é um inferno mesmo, não?

Senhoras e senhores é hora de dizer que a vida passa e se a pessoa não se cuida chega o momento da capitulação das ilusões. Nesse pórtico só há salvação quando certos valores básicos, coisas rotineiras para as quais não damos a menor importância ou achamos piegas demais, prevalecem. Talvez por desprezar esse fato muitas pessoas errem por aí solitárias, infelizes e no escuro, ainda que por vezes muito bem acompanhadas. Deve ser isso que aconteceu ao Bruce e ainda bem que ele parece ter dado a volta por cima.

Mas isso tudo está tomando um jeito abominável de conselho sentimental, papo cabeça, recomendações de oráculo, lição de vida etc, coisas que quase sempre não funcionam. Daí que termino intrigado com essa declaração do Bruce: cá entre nós, por mais verídica que seja não dá para acreditar.

Cara, com o Bruce, não. Para!